「運送業界は周りからの評価が悪いし、肉体労働で辛そう…」

「運送業界に興味はあるけど、2024年問題などで心配…」

上記のように運送業界を不安視している就活生は多いです。

しかし実際は、グローバル展開している企業が多く、今後も仕事が無くならない将来性が非常にある業界なのです。

そこでこの記事では以下の内容を解説します。

- 勝ち組?将来なくなる?運送業界の近年の動向

- トラック運転手はやめとけと言われる理由は?

- 2024年問題とは何か?

10分ほどで読めるので、運送業界に興味がある人は、ぜひご一読を!

運送業界とは?仕組みを解説

運送業界とは、モノや人を目的地まで運ぶ物流会社を指します。物流会社は「陸運」や「空運」、「海運」、「鉄道」を利用して、主に2つの輸送を行います。

- 商品を生産者から消費者まで届ける「貨物輸送」

- 人を出発地から目的地へ届ける「旅客輸送」

貨物輸送と旅客輸送には、それぞれ4つの形態とメリットがあります。

【貨物輸送】

| 運送経路 | 運送方法 | メリット |

| 陸運 | 貨物トラック | 顧客の自宅への輸送など細かなニーズに対応できる |

| 空運 | 貨物航空 | 短時間で長距離輸送ができる |

| 海運 | 貨物船 | 大量の商品や重量の重い商品を長距離輸送できる |

| 鉄道 | 貨物鉄道 | 環境に優しく時間通りに輸送できる |

【旅客輸送】

| 運送経路 | 運送方法 | メリット |

| 陸運 | バス・タクシー | 個人が希望する目的地の近くに輸送できる |

| 空運 | 旅客機 | 短時間で長距離輸送ができる |

| 海運 | 旅客船 | 多くの人を長距離輸送できる |

| 鉄道 | 旅客鉄道 | 時間通りに人を輸送できる |

日本では特に、細かいニーズに答えることができる「貨物トラック」が人気の運送方法となっており、宅急便などで馴染み深いでしょう。

そのため、トラックドライバーは運送業界の中で最もメジャーな職種になっています。物流会社に入ったら、ほとんどの人が経験することになる職種のため、興味がある人は次項の仕事内容を確認しましょう。

運送業界の仕事内容

運送業界の仕事内容は、以下の5つに大別されます。

- 宅配員

- 営業

- 管理

- 荷役

- 流通加工

それぞれ解説します。

宅配員

運送業界の宅配員は、トラックなどで商品を目的地まで運搬する仕事で、運輸業界の中心的な職種です。SD職(セールスドライバー)とも呼ばれています。

業務内容は企業によって異なり、宅配員が運送に加えて荷役業務も行う場合と、配送専門の従業員として運送のみに従事する場合があります。

毎日のように長距離運転をするため、運転が好きな人や集中力がある人、単純作業に苦を感じない人は楽しく働けるでしょう。

宅配員は、普通自動車免許の取得だけでなく、配送先の顧客とのコミュニケーションスキルや、渋滞や事故などの予想外の事態にも対応できる臨機応変さが求められます。

営業

運送業界の営業職は、自社サービスによる顧客の物流課題の解決を提案する仕事です。物流会社の顧客は基本的には企業になるため、法人営業を行います。

具体的に提案する内容は以下の3つです。

- ECサイトで販売する商品を保管する倉庫の提案

- 配送手数料割引など輸送賃金の見直しの提案

- IT技術を活用した新たな輸送手段の提案

近年の運送業界はDX化が進んでいるため、IT技術を活用した新たな輸送手段の提案をメインで行う企業も。そのため営業職でも、特にDXを扱う業界に興味がある人は、ぜひ挑戦してみましょう。

管理

運送業界の管理職は、商品を適切に保存して、決められた期間に発送できるように管理をする仕事です。具体的には以下の4つの管理を行います。

- 発注・配送計画に基づいたスケジュール管理

- 保管している商品の在庫管理

- 適切な方法で商品を保存する品質管理

- 現場の安定稼働や安全管理

商品の発送には、交通事故や自然災害など計画通りに行かなかったり予期せぬ事態が発生したりします。そのため、どんな状況でも冷静に判断できる対応力や、これまでのデータから配送が遅れないようにする在庫管理の能力が求められます。

また、現場監督を担うことも多いため、従業員と信頼関係を築くためのコミュニケーション力も必要です。優秀な人材が配属される傾向が高いため、興味がある人は宅配員の仕事からコツコツ実績を積み上げて、配属されるように努力しましょう。

荷役

運送業界の荷役職は、商品の仕分けや輸送機器への荷物の積み込み、荷下ろしなどの作業を行う仕事です。

大型の荷物を取り扱うときには、フォークリフトやクレーンを使用して作業することになります。また、輸出入品の通関手続きも荷役職が行う場合が多いです。

そのため、企業によっては専門機器を運転するための資格や、通関に関しての資格取得が応募条件の場合もあります。

興味がある人は、自分が応募しようと思っている企業の採用条件を必ず確認しましょう。

流通加工

運送業界の流通加工職は、商品を配送する前に各種加工を行う仕事です。具体的には以下の業務があります。

- 商品が適正な状態かどうかを検査する「検品」

- 運送の準備するための「梱包」

- 商品を適切な場所に届けるための「ラベル貼り」

運送業において、流通加工の仕事は一番作業量が多い業務と言われており、人員コストがかかります。そのため、上記の業務を機械やシステムで自動化する動きが活発化しています。

今後人員削減が図られている職種になるため、興味がある人は志望する企業で募集されているかを確認しましょう。

運送業界に必要な資格や経験

運送業界で働く上で必要となる資格を以下の表にまとめたので、参考にしてみてください。

| 資格名 | 資格内容 |

| 普通自動車運転免許 | 自動車を公道で走らせるために必要な免許 |

| 中型自動車第一種免許 | 車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員が30人未満の中型自動車を運転するための免許 |

| 大型自動車第一種免許 | 車両総重量が11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の大型自動車を運転するための免許 |

| 大型自動車第二種免許 | 乗車定員30人以上の路線バスや観光バスなど営業用の車を運転するための免許 |

| フォークリフト運転技能者 | 最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転するための免許 |

| 危険物取扱者 | 消防法に基づく危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる資格 |

| 玉掛け技能講習修了証 | つり上げ荷重1t以上のクレーン・移動式クレーンを用いて玉掛けの作業を行うための資格 |

上記の免許や資格の取得には手間とお金がかかるため、なるべく志望企業に入社する前に取得するようにしましょう。

また、運送業界に就職する際には資格だけでなく、運転経験や配送の業務経験もアピール材料になります。即戦力として評価してもらえるため、運送業界に興味がある人は学生時代から実務経験を積んでおくと良いでしょう。

運送業界が向いている人の特徴

運送業界に向いている人の特徴は以下の3つです。

- 集中力がある

- 体力がある

- 知らない土地に行くのが好き

宅配員の仕事は、目的地まで運転し、荷物を届けたらまた別の目的地に向かうという単純作業です。さらに基本的には長時間の運転が求められるため、集中力がある人が向いています。

また、長時間の運転だけでなく重い荷物の運搬も業務内容です。体力が求められるため、運送業界は男性従業員が多いのです。学生時代にスポーツ経験があり、体力に自信がある方も運送業界に向いています。

さらに、宅配員は長距離運転で地方を訪れることも少なくありません。そのため運転が好きな人や、見知らぬ土地を訪れることが好きな人も楽しく仕事をすることができるでしょう。

運送業界の魅力や就職するメリット

運送業界の魅力や就職するメリットは以下の3つです。

- 運転免許以外は特殊なスキルが求められない

- 仕事が無くならない

- 黙々と仕事に打ち込める

運送業界で働くには、運転免許以外に取得必須の資格やスキルはありません。そのため運転が好きなら、誰でも働くことが可能なのです。さらに仕事の幅を広げたい人は、フォークリフトやクレーンを操作するための資格を取得すると良いでしょう。

また、運ぶ荷物がある限り、運送業界で仕事が無くなることはありません。物流の需要は大きいため、仕事に困ることは無いでしょう。

運送業界の仕事は、倉庫内での作業や運転など、ほとんどは黙々とこなす仕事ばかりです。そのため、自分のペースで作業をしたい人や人との会話が苦手な人におすすめの業界です。

運送業界の大変さや就職するデメリット

運送業界の大変さや就職するデメリットは以下の3つです。

- 時間厳守のプレッシャーが掛かる

- 食事や睡眠の時間が不規則になる

- 肉体的な負担が大きい

宅配員の業務では、特定の場所に時間指定の配送が求められます。渋滞や天候、事故などの予期せぬトラブルが起こることもあり、その中でスケジュール通りに仕事をこなすことをプレッシャーに感じる人もいるでしょう。

また、宅配員は夜間に長距離運転をすることが多く、トラック内で仮眠を取ることも多いです。生活はかなり不規則になるため、運転が好きで無い人は辛く感じてしまうでしょう。

さらに、運送業界は運転以外にも荷積み・荷下ろしなど、肉体的に負担が掛かる仕事が多いです。それに加えて、安全運転も求められるため、ハードな働き方をしながらリスクにも気を配る必要があるので大変です。

デメリットはどの業界にも必ず存在するため、他の業界と比べて自分が許容できる内容かどうか必ず確認しましょう。

運送業界の有名企業4社を紹介

運送業界の有名企業は以下の4社です。

- 日本通運

- 日本郵政

- ヤマトHD

- 日本水産

それぞれ解説します。

日本通運

日本通運は、国内最大手の物流会社で、国内外に739の拠点を持つグローバル企業です。

近年は、6億を超える人口を抱え、消費市場として急成長を遂げるASEAN諸国に着目しています。世界の一大市場であるマレーシアやシンガポールに加え、さらなる成長が見込まれるCLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)にトラック輸送を展開しています。

他者と比べた強みは、トラック、鉄道、船舶、航空など陸海空全ての領域において輸送手段を備えていることで、様々なお客様のニーズに答えることができるのです。

さらに、倉庫や通関などの関連事業も幅広く展開しています。

- 医薬品サプライネットワークの構築

- 24時間稼働の生産ラインに部品を供給する生産直結型ロジスティクスサービス

- 顧客の物流の最適化をするコンサルティング事業

また、日本通運の美術品事業部は、難度が最も高いとされる美術品輸送のエキスパート集団と呼ばれており、国宝の「地蔵菩薩立像」や「ミロのヴィーナス」を運んだことで知られています。このように日本通運は、これまでに世界的遺産の梱包・輸送・通関・開梱、展示業務に携わってきたのです。

そのため、物流会社の中でもグローバルに活躍したい人や、世界トップレベルのサービス力を体感したい人におすすめの企業です。

参考:日本通運|会社案内

日本郵政

日本郵政は、日本郵便やゆうちょ銀行、かんぽ生命保険などを子会社に持つ物流会社です。はがき1枚から国際郵便まで、多様な荷物を取り扱っています。

日本郵政の最大の強みは、日本全国の地域に根差した約2万4千の郵便局ネットワークです。創業から150年間培ってきた郵便のノウハウにデジタル技術を融合させて、独自の物流ネットワークの強化を狙っています。

中期経営計画「JPビジョン2025」では、DXの推進によるコアビジネスの強化を発表しており、以下のような活用例が挙げられます。

- 先端技術を活用した輸送ネットワークの高度化・効率化

- AI等のツールを活用したお客さまの声、社員の声の分析

- テレワークによる働き方改革

また、近年力を入れて取り組んでいるのが、働き方改革の推進です。上記の技術を活かしてグループ全体で業務効率化を徹底しており、2025年までに約3.5万人分の労働力の減少を目指しています。

物流会社の中でも、特に郵便に関わりたい人に非常におすすめの企業です。

ヤマトHD

ヤマトHDは、クロネコヤマトで有名なヤマト運輸を傘下に持つ、宅配便サービス国内シェア第1位の物流会社です。

2020年3月期実績で、宅配便サービス国内シェアは42%、国内宅急便ネットワークカバー率は100%を誇ります。

近年は各国の経済的な障壁が小さくなる将来を見据えて、海外事業の強化を進めています。特に海外-日本間の引越し支援に力を入れており、万全の状態で新生活をスタートする為の国ごとの生活情報セミナーやビザの取得代行などの海外サービスを行なっているのです。

また、物流業界全体で抱える問題である、労働環境の改善にも積極的に取り組んでいます。サステナブル中期計画2023における具体的な目標は以下の3つです。

- 社員一人当たり営業収益向上(仕事の高付加価値化)

- 社員一人当たり残業時間2020年度比20%削減

- 有給休暇取得率90%(ワーク・ライフ・バランスの実現)

物流会社の中でも、特に宅配便に関わりたい人や、グローバルに活躍したい人におすすめの会社です。

参考:ヤマトHD|事業概要

日本水産

日本水産は、東京都港区に本社を置く大手水産・物流会社です。ブランド名の「ニッスイ」は冷凍食品で人気です。

水産事業や加工事業、物流事業、医薬品事業のほかにも、船舶の建造・修繕、運航など幅広く事業を展開しています。

日本水産の強みは、−50℃の超低温から冷凍・冷蔵に加え常温までの幅広い温度帯に対応した冷凍・冷蔵保管倉庫を、全国17か所に抱えていることです。この倉庫を核にして保管から輸送まで一貫して行う「低温一貫物流サービス」は、社外から高い評価を得ています。

今後は更なる安全・安心・高品質な低温一貫物流を目指し、機能の強化・グローバル展開を目指しているのです。

また、「日本水産」という現在の社名から「株式会社ニッスイ」に社名変更を予定しています。なぜなら今後は「水産」という特定の事業ではなく、「社会課題を解決する新しい食」という幅広い事業展開を進めるからです。

そのため、物流会社の中でも特に食・水産の課題解決に関わりたい人におすすめです。

運送業界の志望動機の書き方

運送業界の志望動機を書く際には、以下の2点を明確にしましょう。

- なぜ運送業界なのか?

- なぜその企業なのか?

まず初めに運送業界を志望する理由を伝えましょう。その際に、海外展開を進めているという特徴やEコマース市場の拡大などのトレンドを押さえておけば、企業側はプラスに見てくれます。

次に、物流会社が数多くある中で、その企業を志望する理由を伝えましょう。物流会社は社員訪問を随時受け付けていたり、大学などが主催する業界研究会やセミナーに参加したりすることが多いです。

そういったイベントを通せば、各社の違いを明確にしやすいでしょう。

運送業界の自己PRの書き方

運送業界の自己PRを書く際には、以下の2点を抑えることが重要です。

- どのように企業に貢献できるか?

- 求められる能力を発揮した経験

自分がどのように企業に貢献できるかを書く際には、企業の求める人物像と自分が近いことをアピールしましょう。会社ごとに必ず異なるため、採用サイトや社員訪問を参考にして事前準備を徹底しましょう。

また、物流会社から求められる能力を発揮したエピソードを伝えましょう。職種ごとに求められる能力は以下の通りです。

| 職種 | 求められる能力 |

| 宅配員 | 集中力体力各種免許 |

| 営業 | コミュニケーション能力英語力専門知識 |

| 管理 | マネジメント力冷静な判断力コミュニケーション能力 |

| 荷役 | 集中力体力各種免許 |

| 流通加工 | 集中力体力手際の良さ |

求められる能力は業界全体で共通ですが、各社求められる能力は微妙に異なります。上記の能力に加えて、社員訪問や大学などが主催する業界研究会を通して、各社が求める能力を把握した上で自己PRを作成しましょう。

運送業界の年収や給料!ボーナスはいくら?

運送業界の年収と給料を職種別に以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

| 職種名 | 年収 | 月収(ボーナス含む) |

| 宅配員 | 300万円~700万円 | 25万円〜58万円 |

| 営業 | 400万円~600万円 | 33万円〜50万円 |

| 管理 | 300万円~500万円 | 25万円〜42万円 |

| 荷役 | 300万円~500万円 | 25万円〜42万円 |

| 流通加工 | 300万円~500万円 | 25万円〜42万円 |

職種だけでなく、会社によっても給与水準は異なります。他の業界と比べた上で、納得できる給与かどうかを必ず確認しましょう。

運送業界は勝ち組?将来なくなる?運送業界の動向を解説

運送業界は将来性が非常にある業界といえます。働き方や市場の変化に関して、以下の4つの理由を解説します。

- 定年がない上に超売り手市場でライフスタイルが自由

- 人材不足による労働環境の懸念

- 海外展開の進行

- Eコマース市場の拡大

- IoT技術の活用

それぞれ解説します。

定年がない上に超売り手市場でライフスタイルが自由

運送業界が勝ち組と言われる理由は、以下の3つがあります。

1つ目は、長く働くことができる点です。定年が設定されていない企業も多く、保有免許の種類や資格があれば、年齢を重ねてからの転職も可能なため、長く働くことができる業界とされています。

2つ目は、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選べる点です。例えば長距離ドライバーは、自分のペースで走行できるため、ライフスタイルに合わせた働き方ができ、パート・アルバイトは、時間帯や曜日など自分の都合に合わせて働けるため、家庭と両立しながら働けます。

3つ目は、配送の需要が増えて人手不足な点です。運送業界は超売り手市場なため、運送業界未経験者でも自分の条件に合った企業を選びやすいと言えるでしょう。

上記3つの点に伴い、運送業界が勝ち組と言われています。

人材不足による労働環境の懸念

その他、運送業界には人材不足の問題がありますが、以下のような取り組みが機能すれば将来性のある業界になると言えるでしょう。

- 運転手の労働環境の改善

- 運転手の待遇改善

- 運転手の育成・教育

- 自動運転技術の導入

ただし厚生労働省によると、一般職業紹介状況(令和3年10月分)において運送業界(自動車運転の職業)の有効求人倍率が2.05倍と、産業全体の1.15倍に比べて採用難易度が約1.78倍ほど高いため、現状では機能してないことが伺えます。

今後、取り組みが機能し始めて人材不足が解消できれば、より将来性の高い業界と言えるのではないでしょうか。

海外展開の進行

近年の日本では、少子高齢化に伴う人口減少が続いています。

総務省の「平成28年度版 情報通信白書『人口減少社会の到来』」では、日本の人口は2005年をピークに年々減少しており、2050年には日本の人口は1億人を切る予測です。人口が減少すれば、運ぶ荷物も当然減少するため、国内市場は縮小することが見込まれています。

そこで運送業界の各社は、海外展開を進めているのです。特に東南アジア地域は人口増加に伴う市場規模の拡大が見込まれているため、各社積極的に進出しています。

具体的には、日本通運がASEAN諸国やCLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)にトラック輸送を展開したり、ヤマトHDがシンガポールや上海、マレーシアに拠点を構えたりしています。

これらの地域で人口が増えれば当然運ぶ荷物も増えるため、物流会社も事業を拡大し続けることができるのです。

国内市場が縮小しても海外市場が拡大しているため、運送業界は将来性が非常にあると言えます。

Eコマース市場の拡大

近年の日本ではEコマース(Amazonや楽天のようにインターネットを介して決済を行う取引形態)市場の拡大により、宅配便の取扱数が増えています。

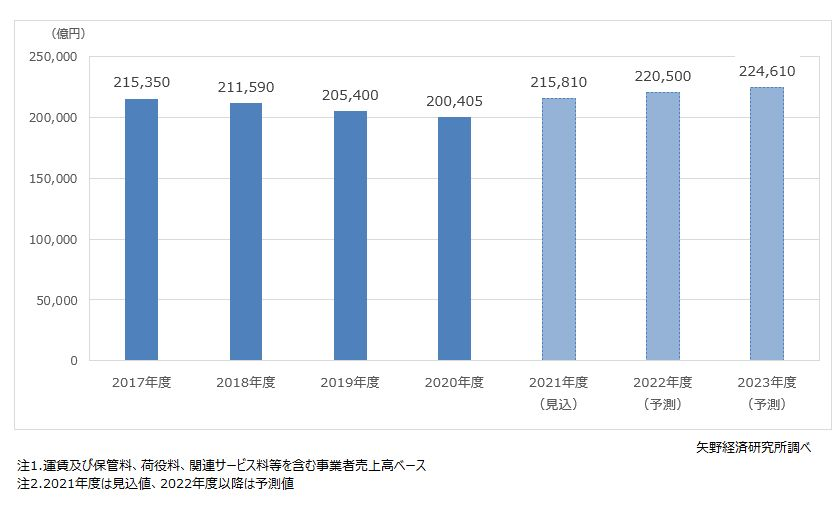

矢野経済研究所によると、運送業界は2023年までに22兆4,610億円まで増加する予測となっており、今後も需要拡大が見込まれます。

また矢野経済研究所の見解では、EC(通販)市場の拡大を受け、引き続きラストワンマイル(最終拠点からエンドユーザーへの物流サービスのこと)を中心に、物流業種の宅配便や軽貨物輸送などは堅調に推移する見込みとのことでした。

IoT技術の活用

近年の運送業界では、ドライバー不足が課題となっています。原因は、少子高齢化による若手ドライバーの不足や、Eコマースの発達により宅配便の需要増加です。

そこで運送業界の各社は、IoT技術の活用による業務効率化を進めています。

IoTとは、「Internet of Things」の略で、身の回りの製品をインターネットと繋げる技術のことです。例えば、荷積みをアシストする機器によるドライバーの負担減少や、管理システム導入による時間管理の徹底、配送時間のお知らせサービスによる無駄の削減などです。

さらに、ヤマトHDが導入しているAIを活用した物流センターでは、ロボットが棚を自動で搬送し、棚の最適配置まで行います。また配車システムと連動することで、荷物の積載率を高め、効率よくトラックに積載することが出来るのです。

このように、IoT技術の活用により「商品の状態確認」「配送スケジュール調整」「クラウドでの在庫管理」などが出来るようになるため、業務が効率化されます。

これらの技術を活用することで、今までよりも遥かに効率的に事業拡大を進めることが出来るため、運送業界は将来性があるといえます。

運送業界のよくある質問

運送業界を志望する就活生からよくある質問は以下の5つです。

- トラック運転手はやめとけと言われる理由は?

- トラック運転手の末路は?

- 運送業界に就職するのは負け組?

- 2024年問題って何?

- M&Aが進行しているって本当?

それぞれ解説します。

トラック運転手はやめとけと言われる理由は?

トラック運転手をやめとけと言われる理由には、長時間労働であることや学歴が不要であることなどが挙げられます。

実際に転職サイトの体験談では、労働時間が長い上、不規則な生活リズム、運転中の危険性などがあるため、トラック運転手はやめとけと言われました。

ただ長時間勤務となっているものも多いことも事実ですが、年収が300万円~700万円ほどと、その分収入が高くなっています。

また学歴が不要なため、トラック運転手を底辺職と掲載している体験談もありますが、必ずしも底辺とは限りませんし、学歴があれば仕事が完璧にできるわけではありません。

そのためトラック運転手になる前に、自分自身が長時間の運転や不規則な生活リズムに耐えられるかどうかをよく考えてみることをおすすめします。

トラック運転手の末路は?

トラック運転手の末路に関してリサーチしてみると、トラックを長時間運転することによって、睡眠時間不足によって健康に悪影響を及ぼしたり、交通事故に巻き込まれたりする可能性が高いと挙げられていました。

平成29年の国土交通省のデータによると、長距離トラック運転手の平均睡眠時間は、平日で6.3時間で、休日で約7.7時間、地場トラック運転手の平均睡眠時間は、平日で5.3時間、休日で7.0時間となっています。

ただし長距離ドライバーの場合、「3日間で6時間しか睡眠時間が取れなかった」と知人から聞いたこともあるので、国に報告している内容と現状は異なることが伺えます。

そのためトラック運転手になる場合、自分の健康状態も含めて志望するか否かを判断しましょう。

運送業界に就職するのは負け組?

運送業界は「負け組」と言われることがしばしばあります。なぜなら、運送業が世間一般的に「稼げない肉体労働」というイメージを持たれているからです。

たしかに、走行距離が短い運送業者の場合はそこまで稼げないでしょう。しかし、実際は長距離の運送業者になれば「収入」や「将来性」、「働き方」の3点で好条件が揃っている「勝ち組」の業界なのです。

なぜなら、宅配員は人数自体が少ないため年収が高くなる傾向があるからです。また、Eコマース市場の拡大により、仕事は無くならないでしょう。さらに、途中のパーキングエリアで自由に休めますし、自分でスケジュールを立てて仕事ができます。

そのため、運転が好きで集中力や体力がある人にとっては、非常に働きやすい環境なのです。「負け組」という意見は気にせず、興味がある人はぜひ挑戦してみましょう。

2024年問題って何?

基本的に将来性がある運送業界ですが、近年1つだけ課題があります。それが、「物流の2024年問題」です。

物流の2024年問題とは、働き方改革関連法により2024年4月1日から物流業界に生じる一連の問題を総称する言葉です。具体的には、以下の2つの問題があります。

- 年間時間外労働の上限が960時間に制限される

- 月60時間超の時間外労働への割増賃金が引上げられる

時間外労働の上限が設定されることで、従業員の労働環境は間違いなく改善されますが、1日に運べる荷物の量が減るため、物流会社の売上が減少してしまいます。

また、月60時間以上の時間外労働が発生した場合は、割増賃金率が25%から50%に引き上げられるため、従業員の賃金は増えますが、人件費がかさみ物流会社の利益が減少してしまいます。

このように働き方改革が進むことで、従業員の労働環境が改善されるものの、企業の売上・利益が減少することが「物流の2024年問題」と呼ばれているのです。

そのため、各社は輸配送効率の向上を目指しています。前項で解説したIoT技術を活用することで業務効率を上げ、労働環境改善と売上向上を並行して進めようとしているのです。

運送業界に興味がある人は、今後も2024年問題に注目し、各社の業務効率化について調べるようにしましょう。

M&Aが進行しているって本当?

近年の運送業界では、M&A(企業の合併買収のこと)が進行しています。原因は少子高齢化による「深刻な人手不足」です。

全日本トラック協会の景況感調査によると、物流会社のうち労働力が「不足」している割合は56.1%と半数を超えています。今後の見通しでは「不足」が62.5%まで上昇し、人手不足は進行するでしょう。

物流会社がM&Aを進めるメリットは、運送業界の経験がある人材を確保できることです。コストや時間をかけても採用が間に合わない会社が多い状況下では、非常に大きな利点なのです。

さらに、人手不足の他にも後継者不足という問題も見込まれます。後継者難に陥った物流会社の事業譲渡が増える可能性が高いため、今後も運送業界ではM&Aが進行するでしょう。

まとめ:実は勝ち組の運送業界で自由に働こう!

運送業界の仕事は、負け組がする辛い肉体労働というイメージがあります。

しかし、実際はEC市場規模の拡大に伴い仕事が増え続けている、非常に将来性のある業界なのです。また、海外展開を進めている企業がほとんどのため、グローバルに活躍することも可能です。

自動車の運転が好きな方には非常におすすめの業界のため、興味がある方はぜひ挑戦してみましょう。

その際に、各社で配達する商品や配送形態は異なるため、自分が興味のある企業は何をどのように運送するのか、リサーチするようにしましょう。